Conceder é criar um direito que ainda não existe.

Reconhecer é declarar formalmente um direito que já se encontra formado por força da lei.

Como pedir urgência na cidadania portuguesa?

Pedir urgência em um processo de nacionalidade portuguesa não é um ato de ansiedade. É um ato jurídico.

Durante anos, consolidou-se a ideia de que a demora administrativa é um fenômeno natural, quase inevitável, como se o simples argumento da “fila” bastasse para justificar a suspensão indefinida de direitos. No entanto, quando se analisa a natureza declarativa da nacionalidade originária, os efeitos automáticos da cidadania da União Europeia, o dever de decisão em prazo razoável, os limites impostos pela proporcionalidade e a finalidade própria do procedimento administrativo, percebe-se que a questão ultrapassa o desconforto da espera.

Ela ingressa no campo da responsabilidade jurídica do Estado.

A urgência não nasce do desejo pessoal de acelerar um processo. Ela nasce quando a demora começa a produzir restrições concretas na vida do requerente, profissionais, acadêmicas, familiares ou existenciais, e quando o ordenamento jurídico já oferece fundamentos suficientes para impedir que o reconhecimento de um direito se transforme em expectativa indefinida.

Este artigo demonstra que pedir urgência não é confrontar a Administração. É recordar-lhe a sua própria finalidade. É transformar a narrativa individual em argumentação jurídica estruturada. E, sobretudo, é afirmar que o tempo administrativo tem limites quando o direito já existe.

Os 5 Argumentos Estruturais para Acelerar o Processo

Superada a dimensão histórica e humana do direito à nacionalidade, ingressamos agora no campo que realmente altera o curso de um processo: a fundamentação técnica.

Não se trata de pedir celeridade com base em apelo emocional. Não se trata de pressionar a Administração com retórica. Trata-se de organizar argumentos juridicamente vencedores, capazes de sustentar um pedido de urgência tanto no âmbito do IRN quanto, se necessário, perante o Tribunal Administrativo.

Aqui não importa o palco institucional. Importa a solidez do fundamento. A aceleração de um processo de nacionalidade não nasce de insistência. Ela nasce da demonstração de que:

- o direito é declarativo;

- os efeitos são europeus e imediatos;

- existe dever de decisão em prazo razoável;

- a inércia pode configurar omissão ilegal;

- e a proporcionalidade impõe limite concreto à demora.

Cada um desses fundamentos atua em um plano distinto, civil, europeu, administrativo, processual e principiológico. Quando articulados em conjunto, deixam de ser argumentos isolados e passam a formar uma estrutura coerente de reação jurídica.

Nos próximos tópicos, analisaremos os cinco pilares que, combinados, transformam a espera em debate jurídico qualificado.

Porque, no fim, acelerar não é privilégio.

É consequência lógica de um direito bem fundamentado.

1º — NATUREZA DECLARATIVA E DIREITO ORIGINÁRIO

Por que é o mais importante?

Porque ele muda a natureza do debate.

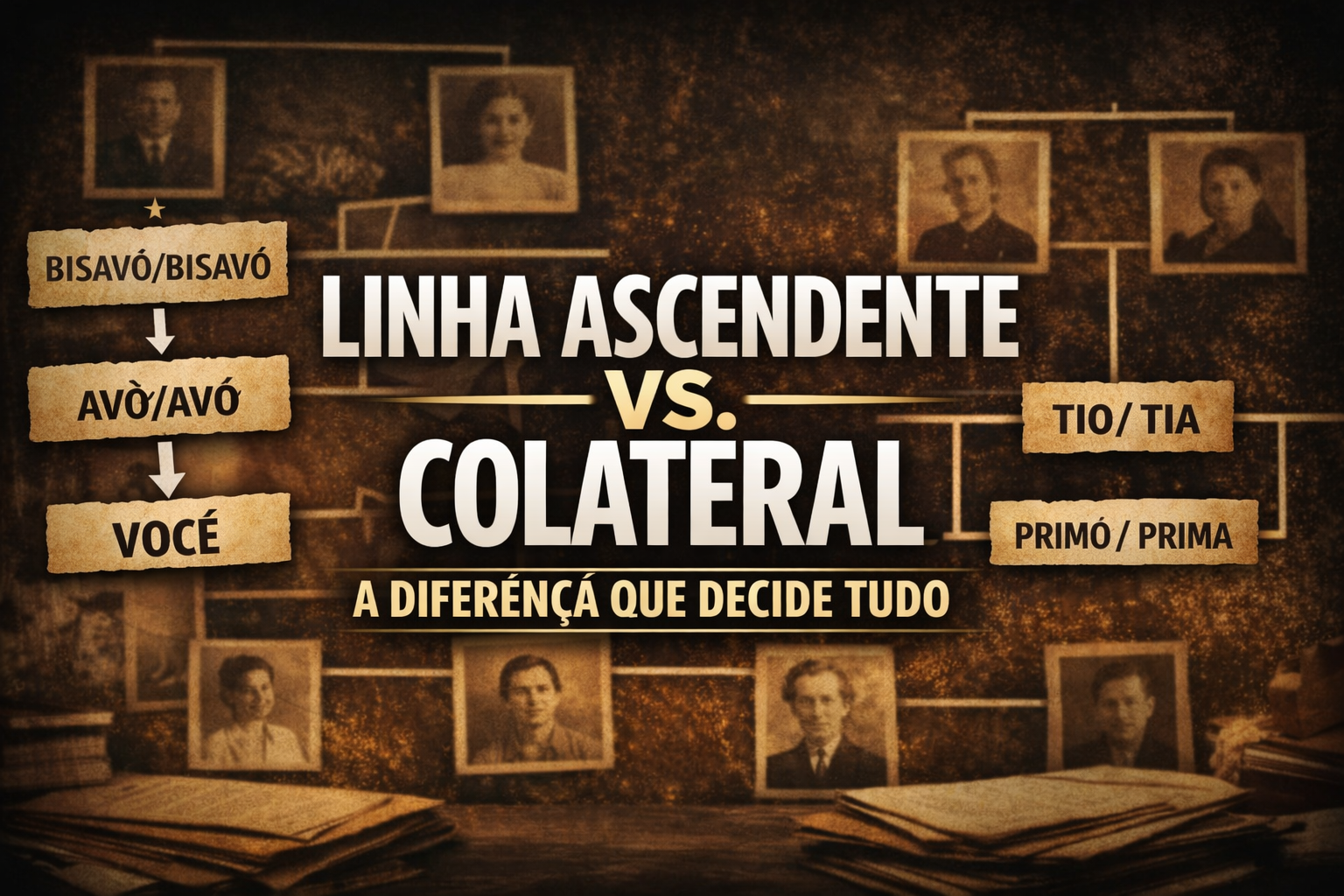

Há uma distinção essencial, e frequentemente ignorada, no debate sobre a cidadania portuguesa por atribuição: a diferença entre conceder e reconhecer.

Existe uma diferença fundamental, e decisiva, entre pedir algo que ainda não é seu e pedir que reconheçam algo que sempre foi.

Essa distinção, aparentemente simples, é o verdadeiro coração do debate sobre a cidadania portuguesa por atribuição. Quando alguém requer a nacionalidade ao abrigo do artigo 1.º da Lei da Nacionalidade, não está pedindo um presente do Estado. Não está implorando por um benefício. Não está solicitando que o governo avalie se merece ou não ser português. Está apenas pedindo que o Estado confirme oficialmente aquilo que já é verdade pela lei. Essa é a essência do direito originário.

Concessão é quando o Estado decide dar algo que antes não existia.

É o caso, por exemplo, de alguém que pede autorização para morar em um país onde não possui vínculo anterior. O governo analisa, pondera, exerce juízo de conveniência e decide se concede ou não. Existe margem de escolha. Existe espaço para avaliação. Existe poder discricionário.

Mas na atribuição originária não é assim.

Se a pessoa é filha ou neta de português, o vínculo jurídico já está formado. A lei já reconhece que aquele laço produz efeitos. O requerente não está pedindo para se tornar português; está pedindo que reconheçam que sempre foi, por força da filiação. É como alguém que nasce herdeiro de um imóvel. O cartório não cria a herança. Ele apenas registra algo que já decorre da própria relação familiar.

O registro não gera o direito; apenas o formaliza.

Também não se trata de favor. Favor depende da vontade de quem concede. Quando alguém faz um favor, pode decidir sim ou não. Pode mudar de ideia. Pode aplicar critérios subjetivos.

No direito originário à nacionalidade, não há espaço para liberalidade. A lei estabelece requisitos objetivos: filiação comprovada, documentação válida, vínculo jurídico claro. Se esses elementos estão presentes, o resultado não é opcional, é obrigatório. Não é o Estado dizendo “acho que você merece”. É a lei afirmando “você já tem esse direito”. Seja bem-vindo como cidadão.

A confusão muitas vezes surge porque se mistura atribuição com naturalização.

Naturalização é um caminho distinto. Nela, a pessoa não nasceu com o direito; deseja adquiri-lo. O Estado então avalia tempo de residência, integração social, conhecimento da língua, conduta. Há margem de apreciação. Há critérios que exigem juízo valorativo. Já na atribuição originária não se examina mérito, não se mede integração, não se julga conveniência. A pessoa já pertence à comunidade nacional pelo vínculo de sangue. O procedimento não cria pertencimento; apenas o reconhece.

A pessoa já pertence à comunidade nacional pelo vínculo de sangue.

É nesse ponto que surge a distinção técnica mais relevante: o ato é declarativo, não constitutivo.

Um ato constitutivo cria uma situação nova no mundo jurídico. Um ato declarativo apenas reconhece uma situação que já existe.

Imagine uma criança que nasce em determinada família. O Estado não cria o vínculo entre ela e seus pais; esse vínculo nasce com ela. O registro civil apenas formaliza aquilo que já é real.

Com a nacionalidade originária ocorre o mesmo. A Conservatória não transforma alguém em português. Ela declara oficialmente que aquela pessoa já é portuguesa pela lei.

Essa natureza declarativa afasta qualquer ideia de discricionariedade.

Discricionariedade significa liberdade de escolha dentro dos limites legais. Quando ela existe, a Administração pode optar entre soluções possíveis.

Na atribuição originária não há alternativas possíveis. Ou os requisitos estão preenchidos e o reconhecimento é obrigatório, ou não estão e o pedido deve ser indeferido.

Não há meio-termo.

Não há espaço para “talvez”.

Não há margem para decidir conforme conveniência administrativa.

Também não há juízo de conveniência política. Juízo de conveniência é avaliar se algo é oportuno ou adequado segundo circunstâncias externas. Esse tipo de avaliação pode existir em políticas públicas ou decisões estratégicas. Mas na atribuição originária a decisão depende exclusivamente da lei. A lei não pergunta se é conveniente reconhecer o direito. Ela determina que o direito existe quando os requisitos estão presentes.

Tampouco existe avaliação subjetiva. Avaliação subjetiva envolve opinião pessoal, percepção individual, interpretação livre. No processo de atribuição, a análise é técnica e documental. A Conservatória examina registros, certidões, vínculos jurídicos. Não se avalia caráter, não se examina mérito pessoal, não se julga intenção. Avalia-se apenas fato jurídico comprovado.

Quando todos esses elementos são compreendidos, conclui-se que se o direito já existe pela lei, a decisão administrativa não cria o direito, apenas o reconhece. E se a decisão apenas reconhece algo que já existe, então a demora não pode ser tratada como simples espera burocrática. Ela representa atraso no reconhecimento formal de uma condição jurídica pré-existente.

A Conservatória não está decidindo se alguém deve se tornar português. Está apenas declarando oficialmente aquilo que a lei já estabeleceu. É por isso que este argumento é o mais forte de todos. Ele não depende de prazo específico, não depende de urgência econômica, não depende de circunstâncias pessoais. Ele depende apenas da natureza do direito.

E quando a natureza do direito é corretamente compreendida, todo o restante do debate se reorganiza em torno dela.

2º — A Projeção Europeia Imediata e o Impacto Real na Vida da Pessoa

Há quem imagine que o reconhecimento da nacionalidade portuguesa termina no assento de nascimento e, algum tempo depois, no passaporte.

Entenda que o direito já existia. O vínculo já estava formado desde o nascimento, inscrito na lei e transmitido pelo sangue. Quando o Estado declara formalmente esse pertencimento, não cria identidade; reconhece-a. Mas o que muitos não percebem é que, no instante dessa declaração, algo maior se desencadeia.

A pessoa deixa de estar juridicamente circunscrita a Portugal e passa, automaticamente, a integrar a ordem jurídica da União Europeia. Isso não é metáfora. É tratado internacional.

O artigo 20.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe:

Article 20

Citizenship of the Union is hereby established.

Every person holding the nationality of a Member State shall be a citizen of the Union.

Citizenship of the Union shall be additional to and not replace national citizenship.

Tradução:

Artigo 20.º

Fica estabelecida a cidadania da União.

Toda a pessoa que tenha a nacionalidade de um Estado-Membro é cidadã da União.

A cidadania da União é adicional à cidadania nacional e não a substitui.

Não há segundo pedido. Não há requerimento adicional. Não há avaliação suplementar.

A cidadania europeia nasce automaticamente com a nacionalidade portuguesa. Esse é o ponto que altera a dimensão do debate. O reconhecimento não gera apenas um estatuto nacional. Ele ativa um estatuto europeu. E estatuto europeu não é simbólico. Ele produz efeitos concretos na vida da pessoa.

Aqui não estamos diante de linguagem poética. Estamos diante de norma vinculativa. O cidadão da União tem direito de circular. Tem direito de residir. Não como concessão migratória. Não como tolerância administrativa. Mas como prerrogativa jurídica própria.

Quando alguém já reside em um Estado-Membro e depende de renovações sucessivas de título de residência, vive sob a lógica da autorização. Cada renovação carrega expectativa. Cada exigência documental lembra a condição de estrangeiro.

Com o reconhecimento da nacionalidade portuguesa, essa lógica se transforma. A permanência deixa de ser autorização e passa a ser exercício do próprio direito. Isso altera decisões profissionais. Altera projetos familiares. Altera o planejamento da vida.

O acesso à igualdade de tratamento também decorre desse estatuto europeu. A cidadania da União protege contra discriminação em razão da nacionalidade dentro do âmbito de aplicação dos Tratados. Isso significa que determinadas oportunidades, antes condicionadas, passam a integrar o campo normal de possibilidades.

Quando o reconhecimento demora, o impacto não é abstrato. Pode significar restrição laboral. Pode significar exclusão de benefícios reservados a cidadãos europeus. Pode significar dependência contínua de títulos administrativos que já não correspondem à realidade do vínculo jurídico.

É nesse ponto que entra o princípio da efetividade do direito da União, consagrado na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Direitos previstos em tratado não podem existir apenas em teoria. Devem ser exercíveis na prática.

Se o reconhecimento da nacionalidade ativa automaticamente a cidadania europeia, o procedimento nacional que formaliza essa declaração não pode ser conduzido de modo a esvaziar, na prática, a utilidade desses direitos.

A discussão deixa de ser meramente administrativa. Torna-se europeia. Não se trata apenas da gestão interna de uma Conservatória. Trata-se da integridade de um estatuto jurídico supranacional.

Percebe-se, então, que o reconhecimento da nacionalidade portuguesa não é um ato isolado. Ele é ponto de partida. É chave. É transição de uma condição jurídica limitada para um estatuto comum europeu.

No fundo, a questão é simples e profundamente humana. Trata-se de viver sem depender de permissões sucessivas. De trabalhar sem medo de instabilidade documental. De planejar o futuro com segurança jurídica.

A nacionalidade portuguesa, quando reconhecida, não altera apenas um registro. Ela reorganiza o modo como a pessoa se relaciona com a Europa. E é por isso que a projeção europeia imediata não é detalhe técnico. É argumento estrutural.

Porque quando se entende que o reconhecimento ativa direitos continentais de forma automática, compreende-se também que a demora não é mera fila. Pode ser adiamento de vida.

3 — O prazo razoável e a inércia administrativa

Existe uma ideia silenciosa que se espalhou no imaginário coletivo: a de que processos administrativos podem esperar indefinidamente porque “há fila”. Como se a simples existência de volume justificasse a ausência de tempo. Como se o silêncio administrativo fosse um estado natural das coisas.

Mas o Direito não funciona assim.

O artigo 59.º do Código do Procedimento Administrativo consagra um princípio que é, ao mesmo tempo, técnico e profundamente humano: a Administração tem o dever de decidir em prazo razoável. Não se trata de cortesia institucional. Trata-se de obrigação jurídica.

O prazo razoável não é um número fixo e abstrato. Ele é uma medida que nasce da natureza do direito envolvido, da complexidade do processo e da completude da instrução. Quando a lei da nacionalidade não fixa um prazo específico para decisão, isso não significa que o Estado possa decidir quando quiser. Significa apenas que o prazo será aferido à luz do princípio da razoabilidade.

Não existe, juridicamente, a figura da “fila eterna”.

Quando o direito invocado é declarativo, quando os pressupostos estão preenchidos e quando a instrução documental se encontra completa, o espaço de atuação da Administração é limitado à verificação objetiva. Não há margem de escolha. Não há juízo político. Não há apreciação subjetiva.

Nessas circunstâncias, a demora prolongada deixa de ser mera gestão administrativa e começa a assumir outra feição: a de inércia.

A omissão administrativa não se configura apenas quando o Estado se recusa expressamente a decidir. Ela também pode surgir quando a decisão é indefinidamente postergada sem justificação proporcional. O silêncio prolongado, diante de um direito cujo reconhecimento depende apenas de verificação técnica, pode converter-se em omissão ilegal.

E é aqui que o debate deixa o campo da espera passiva e ingressa no território da reação jurídica.

O Código de Processo nos Tribunais Administrativos prevê, nos artigos 109.º e seguintes, a possibilidade de intimação para prática de ato devido. Trata-se de um instrumento que existe exatamente para situações em que a Administração, tendo o dever de agir, permanece inerte.

A lógica é simples: se existe um dever jurídico de decisão e se a decisão não é tomada em prazo razoável, o interessado pode provocar o Tribunal para que este determine à Administração que pratique o ato que lhe compete.

Percebe-se então que o prazo razoável não é apenas um conceito decorativo. Ele é a fronteira entre a tramitação regular e a omissão juridicamente relevante.

Esse argumento talvez não seja o mais sofisticado do ponto de vista teórico. Não altera a natureza do direito, não invoca tratados internacionais, não redefine o estatuto jurídico do requerente. Mas ele possui uma força institucional específica.

Ele abre a porta da judicialização.

E a judicialização altera o equilíbrio da relação entre administrado e Administração. A partir do momento em que o silêncio pode ser levado ao crivo judicial, a inércia deixa de ser uma posição confortável. O que antes era mera demora administrativa passa a ser potencial objeto de controle jurisdicional.

É por isso que este argumento é, institucionalmente, o mais sensível. Ele não é o mais elegante do ponto de vista conceitual. Mas é o que transforma a espera em conflito jurídico estruturado.

Quando o direito é declarativo, quando a instrução está completa e quando o dever de decidir é inequívoco, a demora excessiva deixa de ser simples atraso. Ela pode tornar-se omissão ilegal. E diante da omissão ilegal, o ordenamento não oferece apenas paciência. Oferece instrumentos.

O prazo razoável, portanto, não é apenas um detalhe processual. Ele é a linha que separa a administração eficiente da responsabilidade jurídica pela inércia.

4º — A igualdade material e a superação da lógica aritmética da fila

Existe uma frase que se repete quase automaticamente nos despachos administrativos: “É necessário respeitar a ordem cronológica.” À primeira vista, ela parece carregada de justiça. Soa equilibrada. Soa imparcial. Soa como aplicação rigorosa da igualdade.

Mas essa afirmação, quando analisada juridicamente, revela-se simplificadora.

A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 13.º, consagra o princípio da igualdade. Contudo, a igualdade constitucional não é uma igualdade aritmética. Não se trata de tratar todos de forma idêntica, independentemente das circunstâncias. Trata-se de tratar igualmente o que é igual e desigualmente o que é juridicamente distinto.

Essa distinção é essencial.

A igualdade meramente numérica ignora o contexto. Ela parte do pressuposto de que todos os casos são idênticos e que a única forma de justiça é seguir a ordem cronológica de entrada. Mas a igualdade constitucional é material. Ela exige análise da realidade concreta.

Tratar situações juridicamente distintas como se fossem iguais pode representar violação direta do próprio princípio da igualdade.

Imagine duas pessoas com pedidos formalmente semelhantes, mas em contextos profundamente diferentes. Uma delas reside fora da União Europeia e aguarda a conclusão do processo como expectativa futura. A outra já vive em território europeu, depende de reconhecimento para exercer plenamente direitos de trabalho, acesso a benefícios ou estabilidade jurídica.

Sob o prisma meramente aritmético, ambas estariam na mesma fila. Sob o prisma constitucional, não estão na mesma situação.

Quando há impacto comprovado na esfera jurídica do requerente, quando existe restrição concreta de direitos e quando a posição jurídica apresenta diferenciação relevante, a análise não pode ser cega ao contexto.

A apreciação prioritária, nesses casos, não constitui privilégio. Não é tratamento desigual injustificado. É aplicação do princípio da proporcionalidade.

A proporcionalidade exige adequação, necessidade e equilíbrio entre meios e fins. Se a manutenção rígida da ordem cronológica produz efeito desproporcional sobre determinado requerente, enquanto a análise prioritária restabelece equilíbrio sem prejudicar o sistema como um todo, a prioridade deixa de ser exceção e passa a ser instrumento de justiça material.

O erro conceitual está em imaginar que igualdade significa imobilidade.

O princípio constitucional não protege a rigidez burocrática. Ele protege a justiça no caso concreto.

Quando a Administração invoca a ordem cronológica como fundamento absoluto, ela adota uma visão formal da igualdade. Porém, o Direito Constitucional moderno não se satisfaz com igualdade formal. Ele exige igualdade substancial, capaz de considerar circunstâncias objetivamente relevantes.

É justamente nesse ponto que o argumento ganha força.

Se existe impacto real comprovado, se há restrição concreta de direitos, se a situação jurídica é diferenciada de modo objetivamente demonstrável, a apreciação prioritária não viola a igualdade. Ao contrário, ela a realiza.

Negar a diferenciação relevante sob o pretexto de tratar todos de maneira idêntica pode conduzir ao resultado oposto: perpetuar desigualdade real sob a aparência de neutralidade.

A fila, por si só, não é princípio constitucional. A igualdade é.

E quando se compreende essa distinção, a objeção clássica perde sustentação.

A prioridade, em determinados casos, não é privilégio. É correção de desequilíbrio. É aplicação concreta do princípio da proporcionalidade. É fidelidade ao artigo 13.º da Constituição.

O que parece, à primeira vista, quebra da ordem pode ser, na verdade, realização da justiça material.

5º — A boa administração e a proporcionalidade como limite da demora

Há um ponto em que o debate deixa de ser apenas sobre prazos, filas ou volume processual e passa a tocar na própria ideia de Administração Pública em um Estado de Direito. É nesse ponto que entram os princípios da boa administração e da proporcionalidade, consagrados no Código do Procedimento Administrativo, nomeadamente nos seus artigos 5.º e 7.º.

Esses dispositivos não são meras fórmulas abstratas. Eles traduzem uma exigência estrutural: a Administração deve atuar com eficiência, justiça e adequação. O poder administrativo não existe para se autopreservar, nem para se organizar em função de sua própria conveniência interna. Ele existe para realizar direitos.

O procedimento de nacionalidade, em sua essência, não foi concebido para gerir filas. Foi concebido para reconhecer direitos juridicamente constituídos. A organização interna dos serviços é meio; o reconhecimento do direito é fim. Quando o meio passa a prevalecer sobre o fim, há inversão da lógica administrativa.

A boa administração exige que os atos sejam praticados de forma eficiente e orientados à finalidade que a lei estabelece. Eficiência não é pressa irresponsável, mas também não é indiferença à consequência da demora. Significa adequar a atuação administrativa à natureza do direito envolvido e às circunstâncias concretas do caso.

É aqui que o princípio da proporcionalidade assume papel decisivo. Toda atuação administrativa deve ser adequada ao objetivo pretendido, necessária no contexto concreto e equilibrada em seus efeitos. Se a manutenção rígida de determinada tramitação produz sacrifício excessivo ao requerente, sem ganho proporcional para o interesse público, instala-se a desproporção.

Quando a demora deixa de ser mero tempo técnico e passa a gerar restrição concreta de direitos, insegurança jurídica ou prejuízo relevante na vida da pessoa, a questão já não é apenas administrativa. É constitucional e principiológica.

O Estado não pode impor sacrifícios desnecessários quando há meios razoáveis de evitá-los. A proporcionalidade funciona como limite da inércia e da rigidez. Ela exige ponderação entre a organização do serviço e o impacto na esfera jurídica do administrado.

O procedimento de nacionalidade tem uma finalidade clara: declarar um direito quando preenchidos os pressupostos legais. Se a condução do processo se afasta dessa finalidade e se converte em mecanismo que prolonga injustificadamente o reconhecimento, há distanciamento da boa administração.

Este argumento talvez não seja o mais confrontacional. Ele não invoca imediatamente a judicialização, nem se apoia apenas na literalidade de um prazo. Ele opera em plano mais elevado: o plano institucional.

A boa administração não é um favor concedido ao cidadão. É um dever do Estado. A proporcionalidade não é um detalhe técnico. É o critério que assegura que o exercício do poder não se converta em fonte de sacrifício indevido.

No encerramento da construção argumentativa, este ponto oferece equilíbrio e maturidade. Ele reafirma que a Administração existe para realizar direitos com justiça e adequação. Quando a demora ultrapassa o que é necessário e razoável, deixa de ser mera gestão e passa a contrariar o próprio fundamento do poder administrativo.

É um argumento elegante porque não acusa. Ele recorda. Recorda à Administração qual é a sua finalidade e quais são os limites que o próprio ordenamento lhe impõe.

Conclusão – O Poder da Fundamentação

Ao longo destas páginas, não falamos apenas de leis. Falamos de pessoas. De filhos e netos que carregam um sobrenome herdado sem saber que ali repousa uma história interrompida. Falamos de famílias que atravessaram oceanos, deixaram vilas e aldeias, reconstruíram a vida em outra terra, mas nunca deixaram de transmitir algo invisível e, ao mesmo tempo, profundamente concreto: o vínculo.

O direito de sangue não é metáfora. Ele é jurídico. Ele é vivo. Ele atravessa gerações.

Quando compreendemos que a nacionalidade originária é declarativa, percebemos que o Estado não concede identidade. Ele apenas reconhece aquilo que já nasceu com a pessoa. Esse foi o primeiro fundamento. Não há favor. Não há escolha política. Há declaração.

Depois, elevamos o olhar e entendemos que esse reconhecimento não termina nas fronteiras portuguesas. Ele ecoa por toda a União Europeia. Ele altera trajetórias profissionais, redefine possibilidades de residência, abre portas que estavam apenas entreabertas. O direito deixa de ser documento e passa a ser movimento.

Em seguida, enfrentamos a ideia confortável da espera infinita. A Administração não existe para suspender vidas indefinidamente. Existe um dever de decidir. Existe um limite para o silêncio. Existe um momento em que a demora deixa de ser organização interna e passa a ser inércia juridicamente relevante.

Também desmontamos a falsa neutralidade da fila. Porque igualdade não é tratar todos como números idênticos. Igualdade é perceber quando a realidade concreta exige resposta proporcional. Há vidas que estão suspensas. Há oportunidades que não podem esperar eternamente sob o argumento da ordem cronológica. O tempo não pára.

Por fim, recordamos algo que deveria ser evidente, mas muitas vezes é esquecido: o procedimento de nacionalidade tem finalidade. Ele não existe para gerir volume. Ele existe para reconhecer direitos. E quando o meio (gerir volume) passa a se impor sobre o fim, o Direito precisa ser lembrado de si mesmo.

É nesse ponto que a fundamentação assume seu verdadeiro papel. O direito já existe. Ele nasce com a pessoa, assim como nasce a própria identidade. Mas o reconhecimento formal exige técnica, exige leitura cuidadosa da norma, exige capacidade de articular princípios constitucionais, direito europeu e deveres administrativos. Não se trata de criar algo novo, mas de revelar juridicamente aquilo que já está posto.

A caneta do advogado, nesse contexto, não é instrumento de conflito vazio. É instrumento de clareza. É ela que organiza a história familiar sob a estrutura da lei. É ela que transforma o vínculo afetivo em vínculo jurídico reconhecido. É ela que impede que o direito se perca na rotina burocrática.

Há algo profundamente humano nesse processo. A nacionalidade não é apenas um estatuto legal. Ela é memória, continuidade, pertencimento. Mas para que essa dimensão humana se converta em reconhecimento formal, é preciso domínio técnico. É preciso saber onde está o fundamento, onde está o limite da Administração, onde está a força da Constituição. E claro, ser advogado em Portugal.

Fundamentar é dar forma ao direito. É torná-lo visível. É retirá-lo do silêncio. E quando a fundamentação é sólida, a decisão deixa de ser expectativa e passa a ser consequência.

No fim, não estamos falando apenas de processos. Estamos falando de histórias que atravessaram o mar e querem ser oficialmente reconhecidas. O sangue já fez sua parte ao transmitir o vínculo. Cabe ao Direito cumprir a sua, declarando aquilo que sempre esteve ali.

Advogado e fundador da DNA Cidadania, com atuação especializada em cidadania portuguesa e italiana.

Dedica-se ao estudo e à prática do direito da nacionalidade, com foco no dever de decisão do Estado, na crítica ao excesso de formalismo administrativo e na proteção jurídica das famílias diante da demora injustificada dos processos. Escreve artigos jurídicos e institucionais que unem direito, história e realidade prática, traduzindo o funcionamento do sistema para quem precisa decidir com consciência e segurança.