História, fundamentos, contradições — e o movimento pelo direito de sangue irrestrito

Resumo do que você vai encontrar aqui

- O que valia antes de 1981 (Seabra 1867 → Lei 2098/1959).

- A viragem democrática de 1981 (igualdade, fim da discriminação, jus sanguinis fortalecido).

- Alterações-chave (2006, 2015, 2017/2018, 2020, 2024, 2025).

- A crítica central: o limite político que trava o ius sanguinis.

- A Petição no Parlamento: por uma lei garantista, sem limite de gerações.

Instrodução – por que isso importa (para além do passaporte)

Nacionalidade é jurídica, mas também é identidade. É tratar de quem tem direito a ser reconhecido como português no papel e na vida: na língua, nos costumes, no imaginário cultural. Celebrar os 44 anos da Lei n.º 37/81 (3.out.1981) é olhar o caminho percorrido — e ajustar a rota onde a lei ainda falha.

Comentário do autor: Se o Brasil é o maior país luso-descendente do planeta, então discutir nacionalidade portuguesa é, também, discutir justiça histórica com milhões de famílias.

No dia 3 de outubro de 1981, Portugal promulgou a Lei n.º 37/81, a Lei da Nacionalidade Portuguesa. Hoje, 44 anos depois, celebramos não apenas a existência de uma lei estruturada e moderna, mas também o percurso histórico que a moldou e os desafios que ainda permanecem.

Falar da lei da nacionalidade é falar da identidade de um povo. É discutir quem tem direito a ser reconhecido como português, não apenas em termos jurídicos, mas também históricos, culturais e emocionais. Afinal, nacionalidade é mais do que um documento: é o vínculo entre uma comunidade e aqueles que carregam o seu sangue, a sua língua e os seus costumes.

Este artigo faz uma viagem pelo tempo — desde os códigos civis do século XIX, passando pelo contexto da descolonização, até as últimas alterações legislativas — para compreender onde estamos e para onde deveríamos caminhar.

1. Antes de 1981: entre códigos civis e leis coloniais

O Código de Seabra (1867)

O Código Civil de 1867, conhecido como Código de Seabra, foi um dos primeiros grandes marcos normativos que trataram da nacionalidade. Influenciado pela tradição continental europeia, estabelecia regras de filiação e transmissão de nacionalidade ainda muito ligadas à estrutura imperial.

- O foco principal era o jus sanguinis restrito (direito de sangue apenas em linha direta imediata).

- O jus soli (direito de solo) só era reconhecido em situações específicas.

- A mulher portuguesa sofria forte discriminação: podia perder a nacionalidade ao casar-se com estrangeiro, enquanto o inverso não acontecia.

Parte I – “Da capacidade civil”, Livro único, em dois títulos clássicos:

- Título II – “De como se adquire a qualidade de cidadão português”

- Título III – “De como se perde a qualidade de cidadão português”

Abrangiam os artigos 18.º a 23.º. Esta arrumação é reconhecida na doutrina e até em registo parlamentar histórico.

Nota de enquadramento constitucional: A Carta Constitucional de 1826 já havia projetado forte jus soli, e essas diretrizes subordinaram as regras do Código de 1867; a doutrina sublinha a primazia do jus soli naquele tempo, embora o jus sanguinis (sobretudo paterno) também estivesse presente.

Jus sanguinis (direito de sangue) — restrito e paternalista

O art. 18.º do Código de 1867 listava quem “são cidadãos portuguezes”. Entre as hipóteses, estavam os filhos de pai português, inclusive nascidos no estrangeiro (jus sanguinis paterno); e havia hipóteses maternas limitadas (p.ex., filhos ilegítimos de mãe portuguesa em certas condições). A literatura jurídica recente recompõe esse quadro e identifica a predominância do jus soli, mas com relevância do jus sanguinis (sobretudo paterno) no art. 18.º.

Para termos de prova textual do art. 18.º, eis um excerto fidedignamente transcrito das edições anotadas/compilações do Código (grafia da época):

“Art. 18.º – São cidadãos portuguezes: 1.º Os que nascem no reino … 3.º Os filhos de pai portuguez …” (trecho).

E a Procuradoria-Geral da República regista expressamente a leitura tradicional: “no art. 18.º, n.º 3, do Código Civil de 1867, os filhos de pai português nascidos no estrangeiro são cidadãos portugueses”.

Em suma (1867): o sangue (jus sanguinis) contava, mas de forma restrita e com forte peso paterno; o ramo materno vinha com hipóteses condicionadas (ex.: filhos ilegítimos com domicílio em Portugal), espelhando a mentalidade jurídica da época.

2.2 Jus soli (direito de solo) — nascimento no reino com exceções

O mesmo art. 18.º incluía uma fórmula de jus soli (nascidos “no reino”), com ressalvas típicas do século XIX (por ex., filhos de estrangeiro ao serviço do seu Estado, possibilidade de declaração de não querer a nacionalidade). Em síntese, havia direito de solo, mas não absoluto: um jus soli condicionado, coerente com a Carta de 1826.

Exemplo (texto clássico): “Os que nascem no reino, de pai estrangeiro, contanto que não resida por serviço da sua nação …” (trecho).

2.3 Perda de nacionalidade — naturalização no estrangeiro e… casamento da mulher portuguesa

O art. 22.º elencava hipóteses de perda. Duas são centrais:

a) Naturalização no estrangeiro

“Perde a qualidade de cidadão portuguez: 1.º O que se naturalisa em paiz estrangeiro …” (trecho).

Jurisprudência superior portuguesa confirma este entendimento clássico.b) Casamento da mulher portuguesa com estrangeiro

“Perde a qualidade de cidadão portuguez (…) 4.º A mulher portugueza que casa com estrangeiro, salvo se não for, por esse facto, naturalisada pela lei do paiz de seu marido; dissolvido porém o matrimonio, póde recuperar…” (trecho).

Esse regime refletia discriminação de género: o estatuto da mulher seguia o do marido — ela podia perder a nacionalidade portuguesa pelo casamento. O próprio § 1.º do art. 22.º tratava de efeitos da naturalização do marido em relação à mulher, mantendo a lógica de subordinação (com possibilidades de renúncia/declaração). Compilações do texto antigo preservam esses parágrafos.

3) A ponte para a Lei n.º 2098/1959 (pré-1981)

A Lei n.º 2098/1959 foi o diploma nacionalizador “moderno” imediatamente anterior a 1981. Reorganizou a matéria em “Bases” e explicitou, de forma clara, jus soli e jus sanguinis, aquisição por casamento, naturalização, filiação e prova. Eis os pontos nucleares (com as Bases):

3.1 Atribuição originária — Bases I a III

A Base I elenca quem “são portugueses, desde que hajam nascido em território português” (jus soli), com alíneas detalhando filhos de pai/mãe portugueses, apátridas, desconhecidos, exceções para serviço do Estado estrangeiro etc.; a Base II trata dos filhos de portugueses nascidos no estrangeiro (jus sanguinis) quando o progenitor esteja ao serviço do Estado Português; a Base III trata de nascimentos no estrangeiro de filhos de portugueses em missão oficial.

3.2 Atribuição por vontade — Base IV

Filhos de pai português nascidos no estrangeiro podiam ser considerados portugueses mediante declaração, inscrição de nascimento no registo civil português e domicílio voluntário em Portugal. (Articulação clássica de jus sanguinis + vontade/assentamento).

3.3 Filiação — Bases VI a IX

A lei amarrou os efeitos de filiação (legítima/ilegítima, perfilhação, reconhecimento) à atribuição de nacionalidade, refletindo ainda o “peso técnico” da filiação para transmissão do status civitatis.

3.4 Casamento — Base X (aquisição pela mulher estrangeira)

“A mulher estrangeira que casa com português adquire a nacionalidade portuguesa…” (trecho).

3.5 Naturalização — Bases XII a XVI

Requisitos clássicos (idade, capacidade, meios de subsistência, boa conduta, cumprimento de leis militares, conhecimentos de língua, residência).

3.6 Prova e conflitos de leis — Bases XLVIII a LVIII

Regulou prova de nacionalidade e conflitos de dupla nacionalidade (prevalência da portuguesa em Portugal).

3.7 Disposição crucial sobre mulher portuguesa casada com estrangeiro — Base LX

A Base LX revela a transição do velho paradigma (1867) para uma mitigação: a mulher portuguesa não perderia a nacionalidade se renunciasse à nacionalidade do marido estrangeiro no prazo legal — o que comprova que persistia a lógica de “seguir a nacionalidade do marido”, mas agora com válvula de escape expressa na lei. (Cito o núcleo, com menos de 25 palavras)

“A mulher portuguesa que renuncie à nacionalidade do marido estrangeiro não perderá a nacionalidade portuguesa…” (trecho).

4) O que isso tudo nos diz — tecnicamente?

- Jus soli (solo): já vigorava no Código de 1867 (art. 18.º) com exceções e foi sistematizado em 1959 (Base I). Não era um jus soli absoluto, mas amplo para a época.

- Jus sanguinis (sangue): existia em 1867 mas restrito e paternalista (linha paterna robusta; linha materna condicionada). Em 1959, o sangue continuou a ser via forte — muitas vezes dependente de atos formais (declaração/inscrição/domicílio).

- Mulheres: em 1867, o art. 22.º, n.º 4 previa perda da nacionalidade da mulher portuguesa por casamento com estrangeiro, com possível recuperação após dissolução; em 1959, a Base LX ofereceu renúncia à nacionalidade do marido como meio de conservar a portuguesa — sinal de mitigação, mas a assimetria de género persistia.

- Perda por naturalização: tradição oitocentista (art. 22.º, n.º 1: naturalização no estrangeiro → perda), confirmada na jurisprudência histórica.

Até 1981, vigorava a Lei n.º 2098/1959, que refletia um Portugal ainda preso à mentalidade do Estado Novo e do seu império colonial.

- Perda da nacionalidade: um português podia perdê-la ao adquirir voluntariamente outra nacionalidade, o que excluiu milhões de emigrantes que se naturalizaram em países de acolhimento.

- Casamento: as mulheres portuguesas que casassem com estrangeiros perdiam a nacionalidade, ao passo que mulheres estrangeiras casadas com portugueses a adquiriam automaticamente.

- Ex-colónias: a lei não estava preparada para a independência das colónias, deixando milhões em situação de incerteza jurídica.

Esse era o quadro até à Revolução dos Cravos (1974), quando a Constituição de 1976 impôs a necessidade de um regime democrático e igualitário, forçando a criação de uma nova lei.

2. A Viragem de 1981: Democracia, Igualdade e Jus Sanguinis

A Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, conhecida como Lei da Nacionalidade, nasceu no contexto da transição democrática portuguesa.

Portugal vinha de um regime autoritário (Estado Novo) e da experiência traumática da descolonização, onde milhões de pessoas ficaram em situação ambígua quanto à sua nacionalidade.

A Constituição de 1976, no seu artigo 4.º, já tinha afirmado:

“São cidadãos portugueses todos aqueles que como tal sejam considerados pela lei ou convenções internacionais a que Portugal esteja vinculado.”

Ou seja, cabia à nova lei definir, em detalhe, quem era português e quem deixava de ser.

Principais inovações da Lei n.º 37/81

1. Fim da discriminação por género

Até 1981, vigorava a lógica herdada do Código de Seabra (1867) e da Lei n.º 2098/1959:

- A mulher portuguesa perdia a nacionalidade se casasse com estrangeiro.

- Já a mulher estrangeira adquiria automaticamente a nacionalidade ao casar com um português.

A Lei de 1981 pôs fim a essa desigualdade.

O seu artigo 15.º determinou que o casamento não afeta a nacionalidade de nenhum dos cônjuges.

Esse dispositivo foi histórico porque consagrou, em matéria de nacionalidade, a igualdade prevista no artigo 13.º da Constituição (princípio da igualdade entre homens e mulheres).

2. Igualdade plena na transmissão da nacionalidade

Antes, o jus sanguinis era essencialmente paterno: os filhos de pai português eram sempre portugueses; os filhos de mãe portuguesa tinham restrições, sobretudo se nascidos fora do território nacional.

A Lei n.º 37/81 mudou isso.

O artigo 1.º, n.º 1 passou a reconhecer como portugueses os filhos de pai ou mãe portugueses, nascidos em território português ou no estrangeiro.

Esse artigo representou a igualdade plena entre homem e mulher na transmissão da nacionalidade.

3. Reforço do jus sanguinis

A lei não apenas consolidou o sangue como critério central — também o ampliou.

- Artigo 1.º, n.º 1, alínea c): reconheceu como portugueses os netos de portugueses nascidos no estrangeiro, desde que declarassem querer ser portugueses e inscrevessem o nascimento no registo civil português.

Era um avanço enorme: pela primeira vez, a terceira geração (netos) passou a ter caminho legal explícito. Ainda limitado, mas simbólico.

4. Ex-colónias e regularização

A descolonização de 1975 deixou milhões de pessoas em situação de indefinição.

A Lei n.º 37/81, nos seus artigos 4.º e seguintes, estabeleceu regras especiais para:

- Os cidadãos nascidos nas ex-colónias que, no 25 de abril de 1974, residissem em Portugal.

- Pessoas ligadas a Timor e outras ex-terras ultramarinas.

Essa parte da lei foi uma tentativa de corrigir uma herança complexa: o fim abrupto do império.

O caráter revolucionário da Lei de 1981

A lei não foi perfeita, mas foi revolucionária para a época porque:

- Eliminou a desigualdade de género.

- Consolidou o jus sanguinis como núcleo da nacionalidade portuguesa.

- Reconheceu netos, ainda que de forma limitada.

- Trouxe respostas jurídicas para a descolonização.

Pela primeira vez, Portugal tinha uma lei da nacionalidade alinhada aos valores da democracia constitucional: igualdade, dignidade, identidade familiar e proteção da diáspora.

A Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, surge no contexto da transição democrática e da descolonização. Foi uma lei que modernizou a nacionalidade portuguesa, alinhando-a à Constituição de 1976 e corrigindo injustiças históricas.

Principais inovações:

- Fim da discriminação por género: a mulher portuguesa deixou de perder nacionalidade ao casar com estrangeiro.

- Igualdade plena: homens e mulheres passaram a transmitir nacionalidade em condições iguais.

- Reforço do jus sanguinis: filhos e netos de portugueses ganharam destaque.

- Ex-colónias: trouxe soluções para regularizar pessoas ligadas às ex-colónias que permaneciam em Portugal.

A lei de 1981 não foi perfeita, mas foi revolucionária para o seu tempo: consolidou o princípio de que a nacionalidade é um direito ligado à identidade familiar e não apenas à conveniência política do Estado.

3. As grandes alterações desde 1981

A Lei n.º 37/81 foi sendo alterada ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças sociais, políticas e às pressões da diáspora. Cada alteração trouxe avanços, mas também novos debates e limitações.

2006 – A chamada Lei dos Netos

A Lei n.º 2/2006 abriu pela primeira vez uma porta explícita para a terceira geração.

Até então, os netos de portugueses não tinham um caminho claro: dependiam de lacunas legais ou de atos administrativos.

Com a alteração:

- Os netos de portugueses nascidos no estrangeiro puderam pedir nacionalidade por naturalização.

- Mas havia um detalhe importante: não era atribuição (nacionalidade originária), e sim naturalização (nacionalidade derivada).

- Isso fazia toda a diferença: os netos naturalizados não transmitiam a nacionalidade automaticamente a seus filhos.

📌 Comentário técnico: Foi um passo importante, mas tímido. Reconhecia o valor da diáspora, mas mantinha barreiras políticas para não “abrir demais” o campo.

2015 – A nacionalidade dos judeus sefarditas

A Lei n.º 43/2013, regulamentada em 2015, permitiu que descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal no século XV pedissem nacionalidade.

Foi uma lei de reparação histórica, com duas grandes novidades:

- Não exigia residência em Portugal.

- Abria espaço para pedidos mesmo após 15, 18 ou 20 gerações.

📌 Comentário técnico: Aqui está a contradição. Para descendentes sefarditas, Portugal aceitou o direito de sangue remoto. Já para descendentes de portugueses emigrados no século XIX ou XX (como os brasileiros), limitou-se a filhos e netos.

2015 — A grande viragem do direito de sangue (TRANSMISSÍVEL) (e a regulamentação em 2017).

O que muda em 2015:

Com a Lei Orgânica n.º 9/2015, de 29 de julho, o legislador dá o passo que faltava no ius sanguinis: estende a nacionalidade portuguesa originária aos netos de portugueses nascidos no estrangeiro. É a sétima alteração à Lei n.º 37/81 e, na prática, desloca os netos da via “derivada” (naturalização) para a via “originária” (atribuição) — mudança de categoria que impacta transmissão a descendentes. A própria LO 9/2015 determina que o Governo adapte o Regulamento da Nacionalidade para dar execução a esta nova realidade.

Por que isso é uma viragem – ANTES DO NETO NÃO TRANSMITIA AOS DESCEDENTES.

Em 2015, o Estado português reconhece expressamente o neto como português de origem, desde que cumpridos os requisitos legais, aproximando o regime do princípio que você defende: o sangue como critério estruturante. A LO 9/2015, inclusive, prevê aplicação também a netos nascidos antes da sua entrada em vigor (regra de extensão relevante para muitos processos antigos).

E a regulamentação? 2017.

A alteração só ganhou plena aplicabilidade em 2017, quando o Decreto-Lei n.º 71/2017, de 21 de junho, alterou o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa (aprovado pelo DL n.º 237-A/2006). Esse decreto-lei foi justamente editado para cumprir a ordem das Leis Orgânicas n.º 8/2015 e 9/2015, criando mecanismos procedimentais (como o artigo 10.º-A do Regulamento) e esclarecendo provas e trâmites para a atribuição originária a netos. Em suma: a lei saiu em 2015; o “como fazer” veio em 2017.

RESUMO:

- Antes de 2015: o neto tinha direito derivado (naturalização) — sem automática transmissibilidade (Não era direito de sangue).

- Depois de 2015: o neto passa a ter via originária (atribuição) — é reconhecido como português de origem (passou a ser direito de sangue).

- Em 2017: o Governo publica o Regulamento que operacionaliza a mudança; a partir daí, os cartórios e conservatórias tiveram “o manual” para processar os pedidos.

Neste momento o Dr. Rodrigo sorri e diz: Tudo o que eu previ aconteceu!

2017 / 2018 – A revolução silenciosa: netos com atribuição

Com a Lei n.º 71/2017 (e sua aplicação em 2018), os netos passaram a ter acesso à nacionalidade de origem (atribuição), e não mais apenas por naturalização.

Condição: provar “vínculos efetivos com a comunidade nacional”.

Exemplos de vínculos: residência legal em Portugal, viagens regulares, conhecimento da língua, propriedade no país.

Aqui nasceu um dos grandes debates jurídicos:

- Como se mede “vínculo efetivo”?

- Quem decide se uma família que viveu no Brasil por 100 anos “manteve” ou “perdeu” o vínculo com Portugal?

Essa subjetividade gerou desigualdade e incerteza.

Ou seja, a lei já nasceu inconstitucional, pois era discriminatória.

2020 – Consolidação do jus soli e reforço para netos

A Lei Orgânica n.º 2/2020 trouxe duas mudanças fortes:

- Jus soli mais inclusivo: filhos de estrangeiros nascidos em Portugal passaram a ser portugueses se os pais tivessem apenas um ano de residência legal.

- Netos: a exigência de vínculos foi suavizada, e em muitos casos, bastava comprovar a existência de laços familiares e culturais.

Foi uma vitória parcial para a diáspora. Facilitou o reconhecimento dos netos e ampliou o solo. Mas ainda mantinha restrições.

2024 – A décima alteração

Em 2024, uma reforma polêmica trouxe:

- Sefarditas: deixaram de poder pedir só com base em certidões genealógicas; agora era preciso comprovar ligação objetiva com Portugal (imóveis, participação em comunidades judaicas portuguesas, etc.).

- Filhos de estrangeiros: puderam obter nacionalidade originária mesmo após a maioridade, desde que a filiação fosse estabelecida por sentença judicial.

Foi uma alteração vista por muitos como um endurecimento, especialmente para sefarditas, mas trouxe avanços na proteção de filhos de estrangeiros nascidos em Portugal.

2025 – Endurecimento em debate

O Parlamento aprovou mudanças que restringem:

- Regularização de estrangeiros com entrada ilegal.

- Futuras naturalizações, ligando-as mais estritamente à residência legal contínua.

A lei de 2025 reflete o clima político europeu, mais cauteloso com fluxos migratórios. Mas é um retrocesso na visão de Portugal como país de acolhimento.

A crítica necessária: onde a lei patina — e onde a liberdade é testada

O nó: a lei para nos netos.

Filhos e netos têm caminho; bisnetos, trinetos, tetranetos… não.

Contradição 1 — Lógica do sangue

O sangue não evapora na geração 3. Se há prova genealógica contínua, há direito histórico contínuo.

Contradição 2 — Paradoxo sefardita

Aceitamos linhagens muito remotas (15–18 gerações) para sefarditas (correto como reparação).

Negamos a luso-descendentes diretos além do neto (injusto como sistema).

Comparação internacional — Itália

Ius sanguinis irrestrito: “filho após filho”, sem limite geracional, desde que provada a linha.

Portugal, herdeiro dos Descobrimentos, deveria liderar um modelo garantista, não restringir o próprio sangue.

Liberdade em jogo

Limite político ao ius sanguinis = limite à liberdade de uma família ser reconhecida pelo que é.

A lei deveria proteger identidade e continuidade, não quebrá-las por conveniência do momento.

Comparação internacional: o caso da Itália

Na Itália, o ius sanguinis é irrestrito.

- Se o bisavô era italiano, o bisneto também é.

- Se o trineto era italiano, o tetraneto também é.

- Não existe limite de gerações, desde que se prove a linha de sangue.

Portugal, herdeiro da epopeia dos Descobrimentos, deveria fazer o mesmo.

O paradoxo sefardita

Outro exemplo de contradição:

- Descendentes de judeus sefarditas têm direito à nacionalidade portuguesa mesmo após 15 ou 18 gerações.

- Já um descendente de português que imigrou para o Brasil em 1880, e que prova a sua linha genealógica com clareza, não tem.

Ou seja: o direito histórico é reconhecido a uns, mas negado a outros que carregam exatamente o sangue português.

Uma questão de justiça histórica

Portugal foi o país que descobriu o mundo.

Os navegadores partiram e deixaram descendentes espalhados em todos os continentes.

E agora, séculos depois, esses descendentes veem-se excluídos por uma limitação política — e não jurídica.

- O direito de sangue é natural e permanente:

- O vínculo genealógico é inquebrável.

- Uma vez português, sempre português.

- O sangue não perde validade porque passaram três ou quatro gerações.

5. A Petição no Parlamento: um movimento histórico

É diante de toda essa trajetória — do Código de Seabra de 1867, da Lei de 1959, da viragem democrática de 1981, das sucessivas alterações até hoje — que surge a nossa petição apresentada à Assembleia da República Portuguesa. https://participacao.parlamento.pt/initiatives/4457

Esta petição tem um objetivo simples, mas profundo:

- Reconhecer o direito de sangue irrestrito, sem limite de gerações.

- Estabelecer que, se o ascendente era português, todos os seus descendentes continuam a ser portugueses, independentemente da distância geracional.

- Corrigir uma injustiça histórica: milhões de descendentes foram impedidos de pedir a nacionalidade, não por falta de direito, mas por restrições políticas e legais que se acumularam ao longo do tempo.

👉 Leia e assine a petição [link].

Se conquistarmos milhares de assinaturas, ela não será apenas mais uma voz isolada. Será levada a debate na Assembleia, poderá ser transformada em projeto de lei e, quem sabe, num futuro não tão distante, em realidade legislativa.

Utopia ou destino?

Muitos chamam isso de utopia.

Mas a utopia nada mais é do que o nome dado ao impossível antes de alguém realizá-lo.

Foi assim quando Portugal se lançou ao mar e descobriu o mundo.

Foi assim quando, em 1981, abolimos a discriminação de género.

E será assim quando reconhecermos, de forma plena, o direito de sangue.

O novo descobrimento

Assim como os portugueses descobriram novos mundos, agora precisamos redescobrir a justiça que há no sangue português que corre nas veias de milhões de descendentes espalhados pelo Brasil, pela América e pelo mundo.

Essa não é apenas uma questão de cidadania.

É uma questão de memória, identidade e liberdade.

👉 Se você é descendente de português, mas a lei hoje não te alcança, mais do que nunca está na hora de assinar esta petição.

Não é um favor. É um direito.

Não é apenas sua história. É a história de Portugal.

Junte-se a este movimento.

Porque o impossível só existe até que alguém vá lá e faça.

Conclusão

Celebrar os 44 anos da Lei da Nacionalidade Portuguesa não é apenas olhar para trás e reconhecer os avanços. É também encarar, de frente, as contradições e os limites que ainda persistem. Celebrar os 44 anos da Lei da Nacionalidade Portuguesa é reconhecer o quanto avançamos:

- Da rigidez colonial à democracia.

- Da discriminação de género à igualdade.

- Da exclusão da diáspora ao seu progressivo reconhecimento.

Desde o Código de Seabra de 1867, passando pela Lei n.º 2098 de 1959, até à Lei n.º 37/81 de 1981, vemos um fio condutor claro:

- O jus soli (nascimento em território português) sempre existiu, mas de forma condicionada.

- O jus sanguinis (direito de sangue) foi reconhecido, mas restrito — fortemente paternalista, formalista e limitado às primeiras gerações.

- A mulher portuguesa foi discriminada durante mais de um século, ora perdendo nacionalidade pelo casamento, ora precisando “renunciar” à do marido para não perder a sua.

Em 1981, Portugal deu um salto civilizacional:

- Corrigiu a desigualdade de género.

- Igualou pai e mãe na transmissão da nacionalidade.

- Reconheceu filhos e netos, ainda que com limitações.

- Trouxe respostas para o drama da descolonização.

Depois vieram os marcos modernos:

- 2006: os netos pela naturalização.

- 2015: a reparação histórica aos judeus sefarditas, mesmo após 15 ou 18 gerações.

- 2017/2018: os netos com atribuição de origem.

- 2020: a consolidação do jus soli e o alívio dos vínculos.

- 2024 e 2025: ajustes e endurecimentos, mostrando que a lei continua viva, mas também vulnerável às pressões políticas do momento.

E aqui está a contradição central:

- O neto de português é reconhecido.

- Mas o bisneto, trineto, tetraneto… não.

- Já o descendente sefardita, séculos depois, tem direito.

O sangue português é infinito e intransmissível. Ele não desaparece numa geração.

Se um homem ou uma mulher foi português, seus descendentes carregam para sempre essa identidade.

Negar isso é negar a própria essência do ius sanguinis.

E mais: é negar a liberdade. Porque toda vez que o Estado impõe um limite político ao direito de sangue, ele não está apenas restringindo uma lei — está restringindo a liberdade de uma família em ser reconhecida pelo que de fato é.

Portugal foi o país dos Descobrimentos, que não conheceu fronteiras. Mas hoje, a sua lei da nacionalidade impõe fronteiras artificiais ao sangue dos seus filhos. Porque filho de português é português. Neto também é. Bisneto e trineto deveriam ser igualmente. E se até o sefardita tem direito 18 gerações depois, como negar a quem carrega no sangue a portugalidade de sua família?

É por isso que defendo — e por isso protocolei no Parlamento — uma petição pelo direito de sangue irrestrito.

- Sem limite de gerações.

- Uma vez português, sempre português.

- Do filho ao neto, do bisneto ao trineto, até onde a genealogia provar.

Se até os sefarditas têm direito reconhecido depois de 18 gerações, como negar o direito a quem carrega na sua família, na sua língua, na sua cultura, a portugalidade viva?

Hoje celebramos 44 anos da Lei da Nacionalidade. Amanhã, se nos unirmos, poderemos celebrar um Portugal mais justo, mais garantista e mais fiel à sua história. Mas também é hora de olhar para o futuro. Portugal precisa ter coragem de dar o próximo passo: tornar o direito de sangue ilimitado, justo e irrestrito.

Assine a petição. Compartilhe. Participe. https://participacao.parlamento.pt/initiatives/4457

Porque cada assinatura é mais do que um nome — é um ato de resistência contra as restrições políticas e um grito em favor da liberdade.

- Filho de português é português. Neto também.

- Bisneto e trineto deveriam ser igualmente.

- E negar isso é trair a própria lógica da história.

Portugal abriu o mundo no século XV.

Agora precisa abrir as portas aos seus descendentes.

E nós vamos fazer história juntos.

Assine a petição, compartilhe, participe.

Hoje celebramos 44 anos de uma lei. Amanhã, quem sabe, celebraremos um Portugal mais justo, mais garantista e mais fiel à sua própria história.

E nós, a Mariana e eu, estamos firmes e fortes na busca pelo direito de sangue dos descendentes.

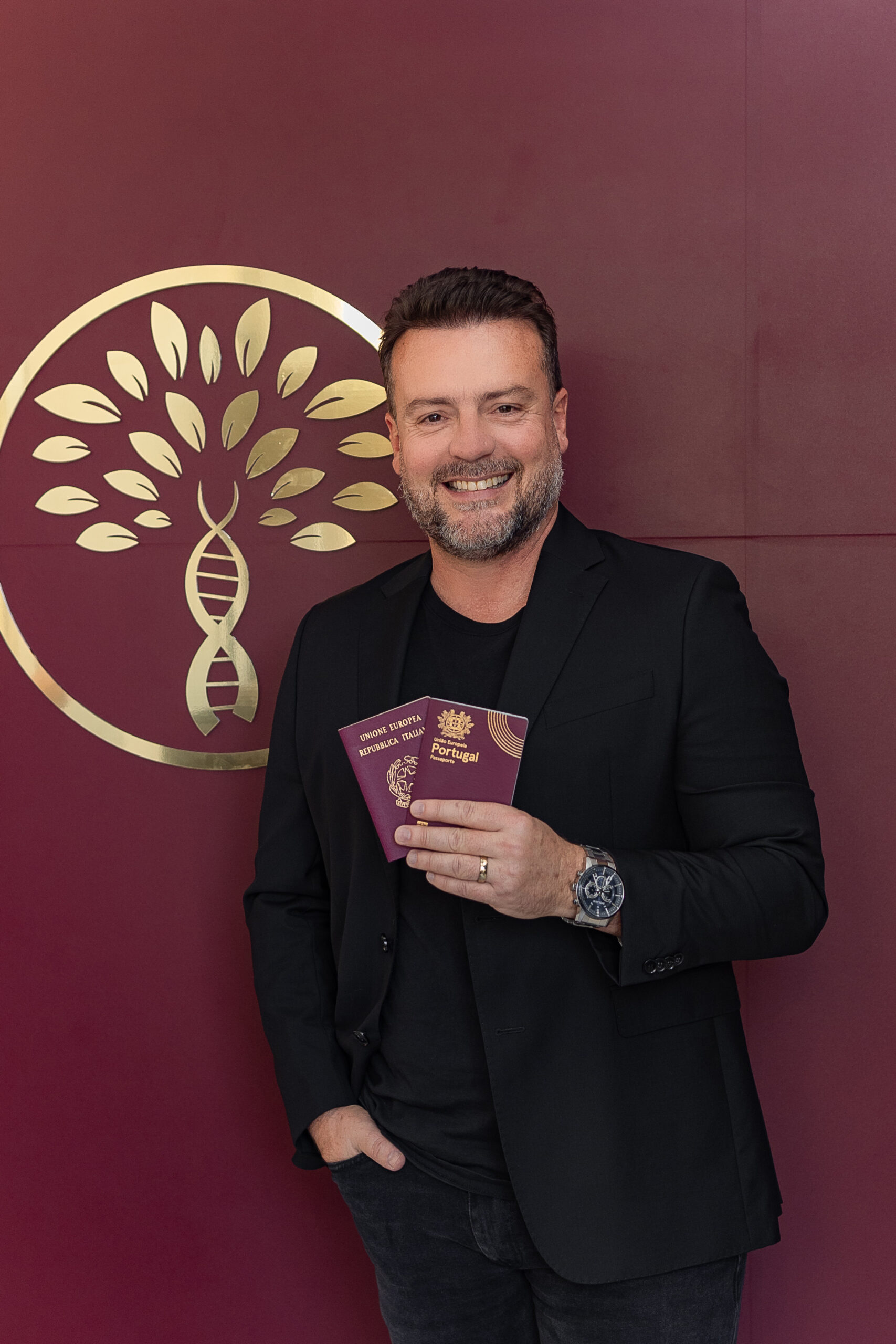

Advogado e fundador da DNA Cidadania, com atuação especializada em cidadania portuguesa e italiana.

Dedica-se ao estudo e à prática do direito da nacionalidade, com foco no dever de decisão do Estado, na crítica ao excesso de formalismo administrativo e na proteção jurídica das famílias diante da demora injustificada dos processos. Escreve artigos jurídicos e institucionais que unem direito, história e realidade prática, traduzindo o funcionamento do sistema para quem precisa decidir com consciência e segurança.